ANTONIO G. BENEMIA

LIMES HUMAN LAND SCAPE

Rocca Romana, la montagna, è per Mauro Magni la Sainte-Victoire, la montaigne, che fu per Paul Cézanne il luogo del felice incontro del recupero strutturalista della forma con il colore, tanto destrutturati da Renoir e amici impressionisti.

Il titolo, quasi un ritornello, accosta il latino con un suo derivato, l’inglese, per significare quella linea insuperabile che somma nella sua essenza il limes del paesaggio naturale, insomma la terra, land, e quello femminile, human, che si uniscono a loro volta nello scape, ossia nella fuga verso l’archetipo montagna e donna messi insieme.

Non a caso le due ricerche di Magni, montagna e nudo femminile, apparentemente antitetiche, trovano l’essenza che supera il fenomenologico appunto per la loro continua intrusione l’una nell’altra.

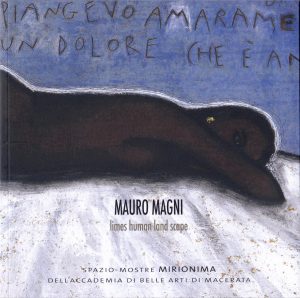

Ad iniziare da quella linea-figura-colore che è in Sera (2008) e da quel pensiero inciso di Else Lasker-Schüler¹ “Improvvisamente dovevo cantare e non sapevo il perché. Ma la sera piangevo amaramente. Veniva da tutte le cose un dolore che è andato a posarsi su di me”, da cui è stato estrapolato il nome Emma, che sostanziano l’origine du corps de femme, archetipo originario della femmina.

Senz’altro venere nera, profonda nell’immaginario maschile, finita e infinita da quel segno bianco inciso che ne delimita il confine, ma che al contempo lo espande con quel quasi impercettibile tocco di luce che nasce dalla sua pupilla, dal suo corpo sostanziato da una pennellata che fa del colore l’essenza stessa della forma.

Plotino ² sul concetto di bellezza come valore eterno “afferma che se si guardano due blocchi di marmo, uno grezzo ed uno scolpito in forme di dea, le differenze stanno non nella materia, bensì nella forma che acquista statuto di vita. E la forma per nascere ha bisogno della mente dell’artista che la carica di valori universali e dunque condivisi”.³

Ed è così che si condividono gli estremi limiti archetipici che ritornano in Sogno (2008) e in Attesa (2008); la triade che inizia e che conclude il percorso al femminile.

Tecnica mista su ferro: oro, argento, terra bruciata ed essenziale pittura, perché oggi in pieno post-modernismo e revivals di trans avanguardismo, anacronismo e neo manierismo, il fare pittura in un simile mare magnum in cui la virtual art insieme alla conceptual art con tutti gli annessi e connessi animali inclusi, la fanno da padroni, non è cosa facile.

Il compito del pittore, per essere veramente artista, deve superare gli invasivi déjà vu dell’oggi come andava ribadendo cento anni fa Amedeo Modigliani, a cui piaceva enormemente la pittura di Raffaello, ma che non avrebbe assolutamente accettato un altro Raffaello.

La pittura per essere ancora tale e per continuare ad esserlo, deve aprirsi al nuovo e ri-formulare la realtà anche usando i media di sempre.

Solo in questo modo è possibile accettare il fare pittura.

Così con Rocca Romana, archetipo dell’idea, figurata e non, che tutti noi abbiamo della montagna.

Lui che la vede in ogni tempo dalla finestra del suo studio.

E da quella finestra si spalanca la fantasia di Magni e di tutti, iniziando con Albarosa (2009), dove ad un cielo munchiano costruito con una veloce pennellata orizzontale, contrasta improvviso il limes della montagna, sostanziato dal verde-forma-colore che si auto sostanzia con una continua gocciolatura.

Un vero e proprio auto dripping, che fa del colore-forma la sostanza stessa del fenomeno.

Sostanza già discussa in Rocca Romana (Io) del 2008, dove il retombe, il cadere nel ricordo della montaigne Sainte-Victoire è associata alla melanconia della Sera.

E con uno spirito formale strutturato tanto quanto l’origine du corps de femme.

Per ritornare a quel compatto 100×100 che è Rossa (es) del 2009, di cui l’estremo rosso, non può essere solo la metafora vulcanica di Rocca Romana, ma piuttosto l’essenza stessa del pigmento gettato e steso con invasiva calma gestuale, quasi a voler rimarcare che tra cielo e terra è quest’ultima che chiede spazio ed una risposta. Che forse si dà in Monte Avatar (2010), reincarnazione materializzata di un essere ultra celeste. Non a caso l’artista prende a prestito il nome che per eccellenza personifica la saga virtuale del regista James Cameron per farne dell’archetipo montagna un’altrettanta realtà pittorica del genere fantasy e visionario, in cui è il cielo che questa volta s’impossessa della materia. Che diventa materia-pittura con Magma (2010) e materia-sofferenza con Golgota (2010).

La prima opera rievoca ancestrali e geologici sommovimenti e sconvolgimenti, la seconda altrettanti sconvolgimenti però umani: l’impasto colore-materia lavora di per sé, facendo emergere figure insperate, quasi le tre croci e poi un gocciolamento di fantasmi che si concretizzano nell’incredibile di un colore acido che “taglia” di netto il monte, annullato poi dal buio del Monte Negro (2010).

Non si capisce se è un’alba nera o un tramonto nero; di certo si sa che l’impasto ha voluto mettere in forma il nostro incubo di montagna, quasi come nel mito della caverna de La Repubblica di Platone, dove la voragine tiene incatenati dei prigionieri in modo tale che possono solo fissare la parete davanti a loro.

E sono questi gli occhi che traspaiono dal buio verde-nero di Rocca Romana poi Monte Gelato (2010).

Ironico solo all’apparenza.

Il monte diventa un dantesco girone dell’Inferno al contrario.

Basta pensare.

E tutto si anima.

Il titolo, quasi un ritornello, accosta il latino con un suo derivato, l’inglese, per significare quella linea insuperabile che somma nella sua essenza il limes del paesaggio naturale, insomma la terra, land, e quello femminile, human, che si uniscono a loro volta nello scape, ossia nella fuga verso l’archetipo montagna e donna messi insieme.

Non a caso le due ricerche di Magni, montagna e nudo femminile, apparentemente antitetiche, trovano l’essenza che supera il fenomenologico appunto per la loro continua intrusione l’una nell’altra.

Ad iniziare da quella linea-figura-colore che è in Sera (2008) e da quel pensiero inciso di Else Lasker-Schüler¹ “Improvvisamente dovevo cantare e non sapevo il perché. Ma la sera piangevo amaramente. Veniva da tutte le cose un dolore che è andato a posarsi su di me”, da cui è stato estrapolato il nome Emma, che sostanziano l’origine du corps de femme, archetipo originario della femmina.

Senz’altro venere nera, profonda nell’immaginario maschile, finita e infinita da quel segno bianco inciso che ne delimita il confine, ma che al contempo lo espande con quel quasi impercettibile tocco di luce che nasce dalla sua pupilla, dal suo corpo sostanziato da una pennellata che fa del colore l’essenza stessa della forma.

Plotino ² sul concetto di bellezza come valore eterno “afferma che se si guardano due blocchi di marmo, uno grezzo ed uno scolpito in forme di dea, le differenze stanno non nella materia, bensì nella forma che acquista statuto di vita. E la forma per nascere ha bisogno della mente dell’artista che la carica di valori universali e dunque condivisi”.³

Ed è così che si condividono gli estremi limiti archetipici che ritornano in Sogno (2008) e in Attesa (2008); la triade che inizia e che conclude il percorso al femminile.

Tecnica mista su ferro: oro, argento, terra bruciata ed essenziale pittura, perché oggi in pieno post-modernismo e revivals di trans avanguardismo, anacronismo e neo manierismo, il fare pittura in un simile mare magnum in cui la virtual art insieme alla conceptual art con tutti gli annessi e connessi animali inclusi, la fanno da padroni, non è cosa facile.

Il compito del pittore, per essere veramente artista, deve superare gli invasivi déjà vu dell’oggi come andava ribadendo cento anni fa Amedeo Modigliani, a cui piaceva enormemente la pittura di Raffaello, ma che non avrebbe assolutamente accettato un altro Raffaello.

La pittura per essere ancora tale e per continuare ad esserlo, deve aprirsi al nuovo e ri-formulare la realtà anche usando i media di sempre.

Solo in questo modo è possibile accettare il fare pittura.

Così con Rocca Romana, archetipo dell’idea, figurata e non, che tutti noi abbiamo della montagna.

Lui che la vede in ogni tempo dalla finestra del suo studio.

E da quella finestra si spalanca la fantasia di Magni e di tutti, iniziando con Albarosa (2009), dove ad un cielo munchiano costruito con una veloce pennellata orizzontale, contrasta improvviso il limes della montagna, sostanziato dal verde-forma-colore che si auto sostanzia con una continua gocciolatura.

Un vero e proprio auto dripping, che fa del colore-forma la sostanza stessa del fenomeno.

Sostanza già discussa in Rocca Romana (Io) del 2008, dove il retombe, il cadere nel ricordo della montaigne Sainte-Victoire è associata alla melanconia della Sera.

E con uno spirito formale strutturato tanto quanto l’origine du corps de femme.

Per ritornare a quel compatto 100×100 che è Rossa (es) del 2009, di cui l’estremo rosso, non può essere solo la metafora vulcanica di Rocca Romana, ma piuttosto l’essenza stessa del pigmento gettato e steso con invasiva calma gestuale, quasi a voler rimarcare che tra cielo e terra è quest’ultima che chiede spazio ed una risposta. Che forse si dà in Monte Avatar (2010), reincarnazione materializzata di un essere ultra celeste. Non a caso l’artista prende a prestito il nome che per eccellenza personifica la saga virtuale del regista James Cameron per farne dell’archetipo montagna un’altrettanta realtà pittorica del genere fantasy e visionario, in cui è il cielo che questa volta s’impossessa della materia. Che diventa materia-pittura con Magma (2010) e materia-sofferenza con Golgota (2010).

La prima opera rievoca ancestrali e geologici sommovimenti e sconvolgimenti, la seconda altrettanti sconvolgimenti però umani: l’impasto colore-materia lavora di per sé, facendo emergere figure insperate, quasi le tre croci e poi un gocciolamento di fantasmi che si concretizzano nell’incredibile di un colore acido che “taglia” di netto il monte, annullato poi dal buio del Monte Negro (2010).

Non si capisce se è un’alba nera o un tramonto nero; di certo si sa che l’impasto ha voluto mettere in forma il nostro incubo di montagna, quasi come nel mito della caverna de La Repubblica di Platone, dove la voragine tiene incatenati dei prigionieri in modo tale che possono solo fissare la parete davanti a loro.

E sono questi gli occhi che traspaiono dal buio verde-nero di Rocca Romana poi Monte Gelato (2010).

Ironico solo all’apparenza.

Il monte diventa un dantesco girone dell’Inferno al contrario.

Basta pensare.

E tutto si anima.